からだに、おせっかい。

ブログ

体に優しい、漢方・自然療法のご紹介。

「応急処置」から「からだづくり」まで

漢方の魅力を語ります。

「見た目より中身が大事!」とは言うものの、

人を見た目で判断してしまうのが人間です。

野菜についてもそれは同じで、

とくに日本人は見た目の悪いものを避ける傾向が強いようです。

お野菜はビタミン、ミネラルが豊富な栄養ある食べ物と

考えられがちですが、

残念ながら、そんな常識もいまは通用しません。

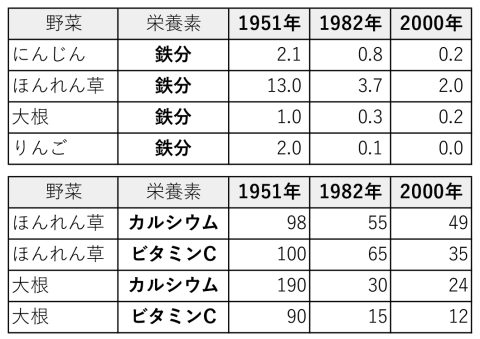

次の表にあるように野菜に含まれる栄養素はあきらかに減少しています。

これは鉄分についての推移ですが、

50年前と比べ、ニンジンが10分の1、ほうれん草が6分の1、

大根が5分の1、リンゴにいたってはゼロになっています。

他の栄養素もそれは同じで、

ほうれん草のカルシウムは50年前の半分、

ビタミンCはおおよそ3分の1。大根のカルシウムも8分の1、

ビタミンCが7分の1です。

そして、こんなことがほとんどすべての野菜や果物に起きています。

その理由は大きく分けてふたつ。肥料と流通です。

化学肥料の普及によって、野菜は見栄えよく、早く、

大きくすることが可能になりました。

しかし、そこに含まれる栄養素は堆肥とは比較になりません。

そして流通の問題です。

昔は畑から採れた野菜は、すぐに八百屋さんの店頭に並びました。

旬の野菜をすぐに食べていたのです。

しかし、いまでは長距離輸送は普通ですし、

ときには長期間倉庫で保管されるケースもあります。

ビタミンは時間の経過で減少します。

また、昔は土がついたまま売られていましたが、

その土に含まれるミネラルなどが

野菜の乾燥と栄養の劣化を防いでいました。

しかし、きれいに洗われたらそれはできません。

また、旬の野菜とそうでない野菜は、

その栄養価が驚くほど違います。

たとえば、同じほうれん草でも夏と冬(旬)とでは

ビタミンCの含有量に3倍近い違いがあります。

しかし、いまでは栽培や保存技術の進歩により、

ほうれん草に限らず、ニンジンやジャガイモなど多くの野菜が

1年を通して手に入ります。

土地がやせてしまったことも含め、

こういった技術の進歩によって

野菜の栄養価が減ってしまったのです。

つまり現代はほとんどの日本人が見た目以上に

栄養失調であると考えていいのです。

そして、人はストレス時に大量の栄養を消費してしまうことから、

モラ夫はもとより、ストレスを受けているご家族は

さらに栄養不足に陥っていると考えられます。

これが脳を過敏にさせるのです。

なぜなら「栄養失調」では食欲という

本能を満たすことができません。

動物にとって一番の危機だからこそ、

脳は常に警戒信号を出し続けることになってしまうのです。

-

2026年02月21日(土)

見てきました!水族館の裏側!

-

2026年02月01日(日)

『効く』と『治る』~後編~

-

2026年01月25日(日)

『効く』と『治る』~前編~

-

2026年01月16日(金)

脳も体も、風呂桶にたまった水のようなもの

-

2026年01月10日(土)

健康体は変化に強い

-

2026年01月05日(月)

がんは大きさでなく深さ ~後編~

-

2026年01月05日(月)

がんは大きさでなく深さ ~前編~

-

2025年12月28日(日)

魚を食べると 頭が良くなる?!

-

2025年12月23日(火)

武雄市民大学~薬と健康~ 後編

-

2025年12月21日(日)

武雄市民大学~薬と健康~ 前編